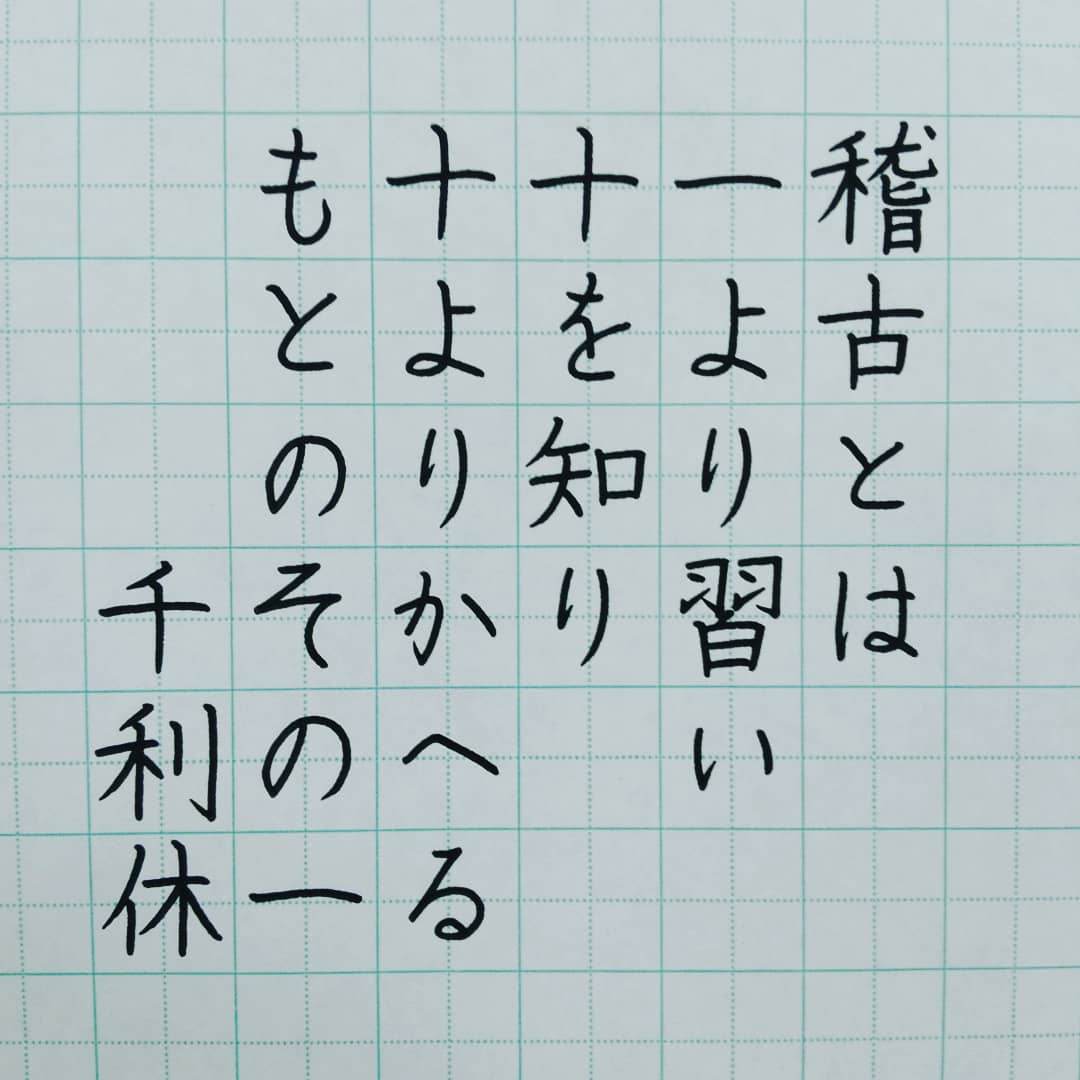

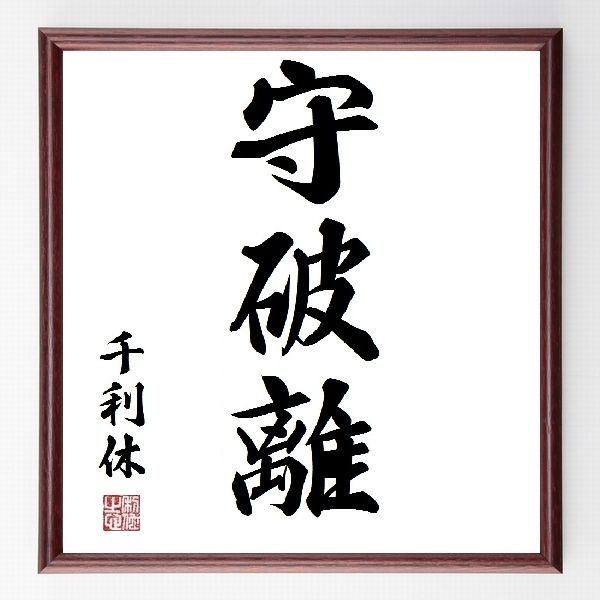

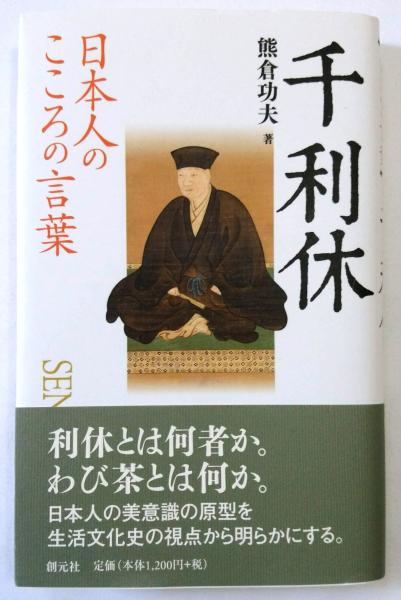

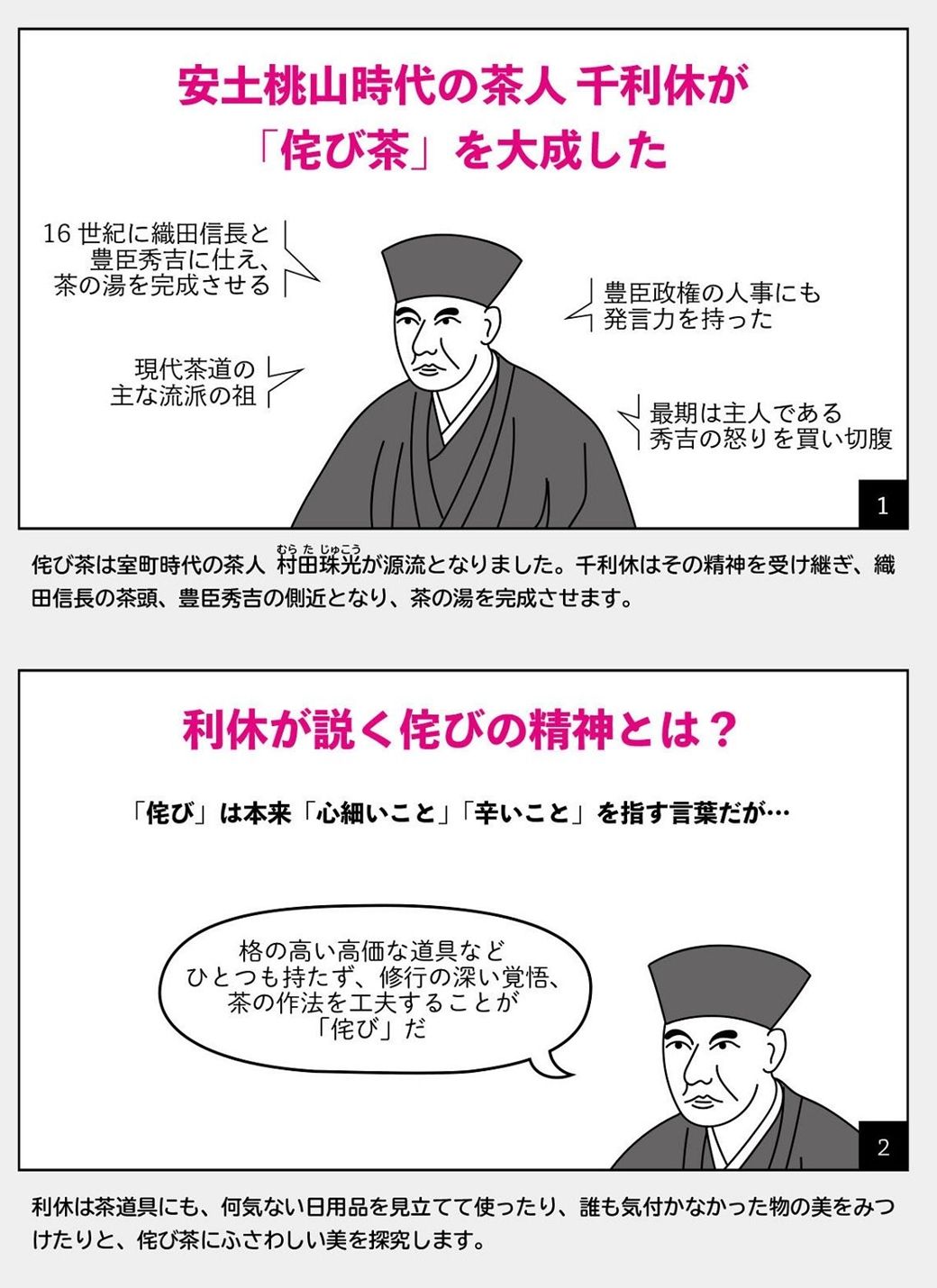

千利休 日本人のこころの言葉 熊倉功夫 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料!購入毎に「楽天ポイント」が貯まってお得!みんなのレビュー・感想も満載。Wikipedia記事検索 (7) 千利休 千利休(せんのりきゅう、せんりきゅう、大永2年(1522年) 天正19年2月28日(1591年4月21日)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、茶人。 千利休 〜春を待つ雪間草のごとく〜 『千利休 〜春を待つ雪間草のごとく〜』(せんのりきゅう はるをまつゆきまぐさのごとく)は、毎日放送制作・TBS系列全国ネットにて毎日放送開局40千利休の名言 Senno Rikyu 規矩(きく)作法 守りつくして 破るとも 離るるとても 本(もと)を忘るな 千利休 Senno Rikyu 安土桃山時代の茶人 1522~1591 いわゆる「守破離」について詠んだ言葉ですね。 「守破離」は武道や芸術などの、修養の段階を表現した

千利休 せんのりきゅう とは ピクシブ百科事典

千 利休 言葉

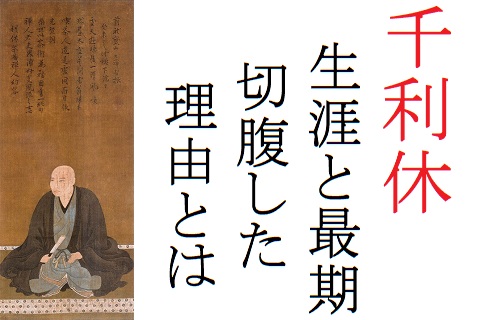

千 利休 言葉-千 利休 最後 の 言葉 千利休が切腹をした理由とは!7つの説をピンポイント解説|気 千利休の辞世の句『人生七十 力囲希咄 吾這寶 Yahoo!知恵袋; まさに、千利休の性格を反映した言葉ですね。 千利休はこの後、切腹の前日に辞世の句(詩の形で遺された末期の言葉)を作り、70年の生涯を終えたとされています。 まとめ 今回は「千利休の名言をご紹介」というテーマで、利休の名言をご紹介させて

千利休 日本人のこころの言葉 熊倉功夫 全集 双書 Buyee Buyee Jasa Perwakilan Pembelian Barang Online Di Jepang

今回の千利休の名言で印象的だったのが「 その道に入らんと思う心こそ わが身ながらの師匠なりけれ 」という言葉でした。 この言葉は 自発的に学ぶ姿勢の大切さ を示しており、そしてその 学ぶ心自体が自分に先生となる と言っています。 シンプルだからこそ難しく、奥が深い。 この利休の言葉 「利休七則(りきゅうしちそく)」 の意味をただ表面的に理解するだけでは何の役には立ちません。 一つひとつ、確認していきましょう! 利休七則(りきゅうしちそく) 1 茶は服のよきように点て 2 炭は湯の沸くように置き 3 花 千利休の言葉 「風流ならざるところ却(かえ)つて風流もとめて風流なるは風流ならざるなり。」 (風流でないところに、逆に風流を求めて、風流であるのは、風流ではない) 「客亭主たがいの心にかなうは

千利休の名言と意味 その1 「人の行く 裏に道あり 花の山、 いずれを行くも 散らぬ間に行け 」 この言葉は千利休の名言と紹介されるとともに、相場の格言としても有名な言葉です。 この名言の意味は、2つに分けて考えることが出来ます。 千利休「人生七十 力囲希咄 吾這寶剣 祖佛共殺」 「70年の人生だった。クソッタレ! この宝剣で先祖も仏も皆殺しだ」 千利休が豊臣秀吉との関係をこじらせ、堺の邸に蟄居させられてから2 (千利休 遺偈) 提ル我得具足の一ッ太刀 ひっさぐるわがえぐそくのひとつたち 今此時ぞ天に抛 いまこのときぞてんになげうつ (千利休 辞世の句) え、お武家さんでしたっけ、あなた

表千家四代の江岑宗左(利休の曾孫)の聞書き『逢源斎書(ほうげんさいしょ)』に見える利休の言葉です。 この茶書は表千家に伝わるもので、江岑がおもに父の元伯宗旦から聞いた、茶の湯に関する色々な話を書き留めたものです。 それは利休の孫の宗旦によって語られた話であるだけに、最も確かな伝承と言えるでしょう。 天正19年 (1591)に利休が七十歳で千利休 茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてて飲むばかりなる本を知るべし。 「名言集|心を揺さぶる最高の言葉」へようこそ。言葉の力を信じている全ての人々へ、心を揺さぶる最高の名言を紹介し 千利休さんの言葉を通して 素直さの重要性を語っていきます。 あなたは、 「守破離」という言葉を 聞いたことがありますか? 元々は、千利休さんが残した言葉の中に、 「守り尽くして破るとも 離るるとても本を忘れるな」 っていう言葉があります。

千利休 名言集 格言 最大級

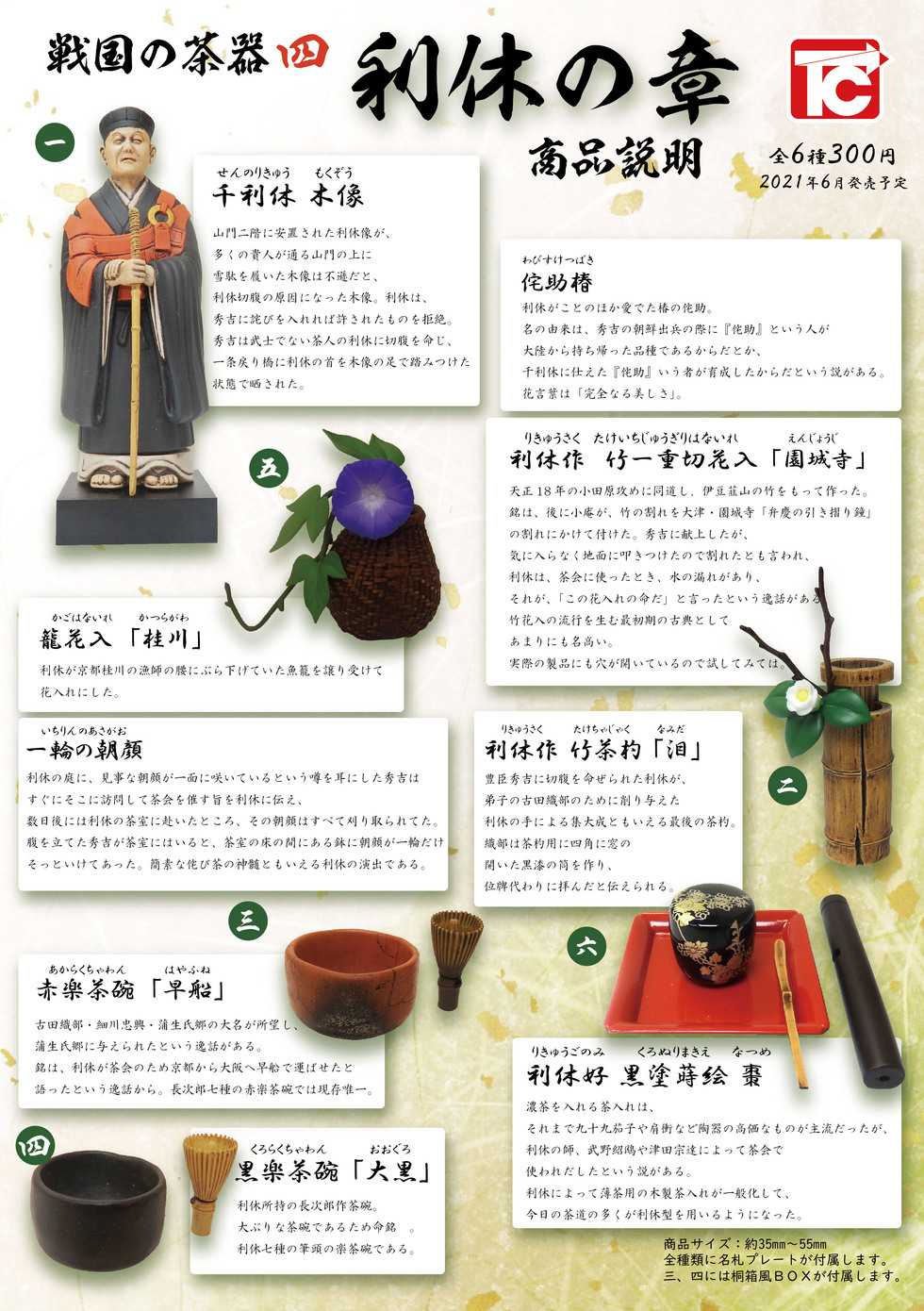

戦国の茶器四 利休の章 300円 Japanese Historical Tea Utensils Vol 4 商品紹介 玩具の製造販売 卸し 株式会社トイズキャビン 玩具 おもちゃ の製造 卸しの株式会社トイズキャビン 楽しく丈夫で なにより安全な玩具を提供いたします

「和敬清寂(わけいせいじゃく)」 この言葉は、あまり馴染みのない言葉でした。 日本伝統工芸において、陶磁器茶碗を見ていくと 「茶道」との深い関係性を感じます。 千利休の唱えたお茶の精神と言えば、 この「和敬静寂」の四文字に集約させていると言っていい。 千利休 千利休の概要 ナビゲーションに移動検索に移動 千利休像(長谷川等伯画、春屋宗園賛)わび茶(草庵の茶)の完成者として知られ、茶聖とも称せられる。また、今井宗久、津田宗及とともに茶湯の天下三宗匠と称せられ、「利休七哲」千利休 千利休(せんのりきゅう、せんりきゅう、大永2年(1522年) 天正19年2月28日(1591年4月21日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけての商人、 千利休 〜春を待つ雪間草のごとく〜

千利休 せんのりきゅう とは ピクシブ百科事典

茶聖 千利休の名言選 茶に生きた男の言葉を味わう Tips

千利休と田中与四郎、茶人と商人という二面性が利休にはあったのかもしれませんね。 この利休最後の時、秀吉は、利休に信頼を寄せ憧れていた大名たちが利休を奪還しに来ることを恐れ、 上杉景勝 うえすぎかげかつ に命じて、3000人もの兵士たちで利休

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

千利休の生涯と最期 切腹した理由 は利休がキリシタンだったから 歴史専門サイト レキシル

かっこいい茶人の名言集めてみました

千利休とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休の名言集です 戦国武将の名言から学ぶビジネスマンの生き方

書道家 東宮たくみ チャンネル登録者81 3万人 Di Twitter 座右の銘にしたい言葉 稽古とは一より習い十を知り十よりかへるもとのその一 千利休 千利休 座右の銘

千利休の名言をご紹介 茶道おもてなしの心

千利休 人気記事 一般 アメーバブログ アメブロ

茶の湯を大成した茶人で 茶聖 とも称せられる千利休とは 利休の辞世の句は

守破離 千利休 名言z0038 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

書道色紙 千利休の名言 稽古とは 一より習い十を知り 十よりかえる もとのその一 額付き 受注後直筆 Buyee Buyee Japanese Proxy Service Buy From Japan Bot Online

心にしみる千利休の名言22選 千利休に関する知識が深まる本 歴史について勉強するなら終活手帳

千利休 日本人のこころの言葉 熊倉功夫 全集 双書 Buyee Buyee Jasa Perwakilan Pembelian Barang Online Di Jepang

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

千利休 こころに響く 天下一の茶人千利休の名言 エピソード10選

Q Tbn And9gcqdbodc0ooin0qrgeepmpyojllk03pvjl35czi2ttkpzqunqjxd Usqp Cau

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

日本人のこころの言葉 千利休 Amazon Com Books

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

千利休の名言色紙 はじをすて人に物とひ習ふべし 是ぞ上手の基なりにける 額付き 受注後直筆 Www Furnea Si

千利休とはいったいどんな人 本名 名言 逸話など簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

Q Tbn And9gcqbo3mazaurgtyeygsumibinq72wm Mjpz92yh9usqqah0hgctq Usqp Cau

千利休 切腹の日 京都トリビア Trivia In Kyoto

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

千利休が残した 心の名言 怒りの名言 歴史上の人物 Com

千利休が残した 心の名言 怒りの名言 歴史上の人物 Com

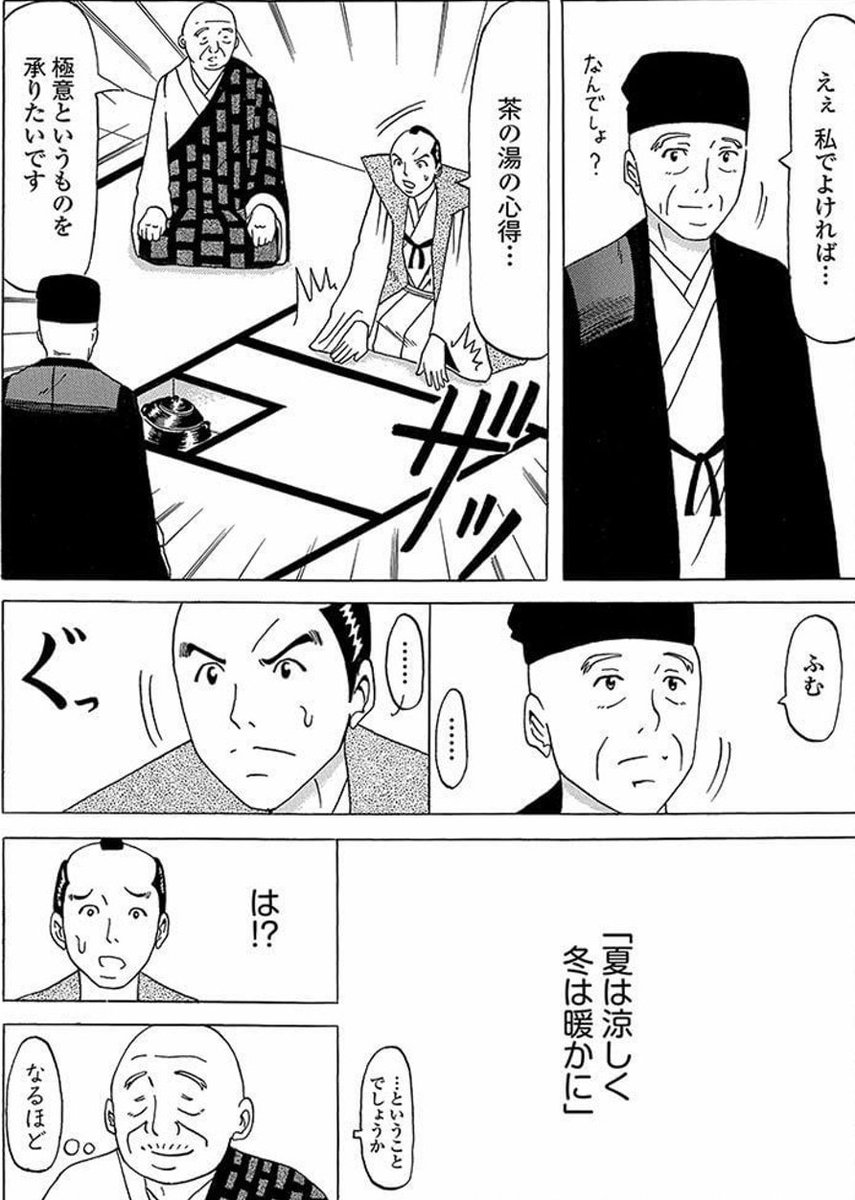

やけに仏教に詳しいフリーザ در توییتر ほっほっほ 茶の湯の極意とはなにか と聞かれたのときの 千利休さんのご回答です なるほど お言葉が深く染みいりますよ なお最後のコマは 北斗の拳で有名な 原哲夫先生が描く 千利休さんですよ T Co Rqsarzceuc

千利休とはいったいどんな人 本名 名言 逸話など簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

心にしみる千利休の名言22選 千利休に関する知識が深まる本 歴史について勉強するなら終活手帳

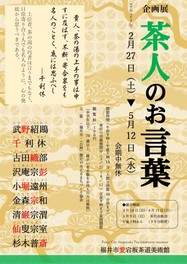

千利休などの名言に触れる 福井県福井市で企画展 茶人のお言葉 が開催中 ウォーカープラス

四文字 1 書作品と漢語集

千利休の名言をご紹介 茶道おもてなしの心

千利休とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

企画展 茶人のお言葉 福井県 の情報 ウォーカープラス

千利休 名言集 今日も心に名言を

書道色紙 千利休の名言 稽古とは 一より習い十を知り 十よりかえる もとのその一 額付き 受注後直筆 Buyee Buyee Japanese Proxy Service Buy From Japan Bot Online

千利休 日本人のこころの言葉 署名本 熊倉功夫著 榊山文庫 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

手紙で読む千利休の生涯 特設サイト

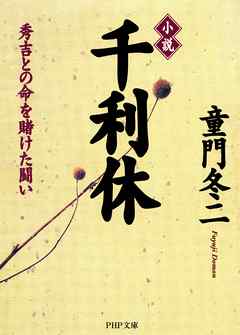

小説 千利休 秀吉との命を賭けた闘い 漫画 無料試し読みなら 電子書籍ストア ブックライブ

心にしみる千利休の名言22選 千利休に関する知識が深まる本 歴史について勉強するなら終活手帳

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

茶道 Chado Urasenke Teeweg Verein Berlin

千利休の名言 Senno Rikyu 偉人たちの名言集

千利休 逸話 名言 小中興昔話

やけに仏教に詳しいフリーザ در توییتر ほっほっほ 茶の湯の極意とはなにか と聞かれたのときの 千利休さんのご回答です なるほど お言葉が深く染みいりますよ なお最後のコマは 北斗の拳で有名な 原哲夫先生が描く 千利休さんですよ T Co Rqsarzceuc

手紙で読む千利休の生涯 特設サイト

利休が説く 不足と不完全 を愛する侘びの精神 リーダーシップ 教養 資格 スキル 東洋経済オンライン 社会をよくする経済ニュース

千利休が残した 心の名言 怒りの名言 歴史上の人物 Com

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休の名言と秘話 Part2 茶道のおもてなしの極意

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

千利休が残した 心の名言 怒りの名言 歴史上の人物 Com

千利休 辞世の句 ビタミン愛 をゲット

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

茶聖 千利休の名言選 茶に生きた男の言葉を味わう Tips

書籍 日本人のこころの言葉 千利休 実るほど頭を垂れる稲穂かな

日本人のこころの言葉 千利休 熊倉 功夫 本 通販 Amazon

千利休の創意 冷 凍 寂 枯からの飛躍 矢部良明 著 愛書館中川書房 神田神保町店 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

千利休とはいったいどんな人 本名 名言 逸話など簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千の利休切腹命日に新説発表 円ジョイ師匠とセタッシーの時事ネタ

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

茶人に学ぶ おもてなし 千利休ら名言紹介 北陸新幹線で行こう 北陸 信越観光ナビ Yahoo ニュース

千利休の言葉から生まれた 物事を極めるための日本の伝統的な概念 守破離 に学ぶ Study Hacker これからの学びを考える 勉強法のハッキングメディア

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

千利休とは 名言や茶室 切腹した理由などを解説

千利休 天下一 の茶人 茶人叢書 田中仙堂 本 通販 Amazon

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

鬼十則 の時代から 利休七則 の時代へ 茶の教えが伝える場づくり7つのポイント 河原あずの イベログ

心にしみる千利休の名言22選 千利休に関する知識が深まる本 歴史について勉強するなら終活手帳

千利休 名言集 今日も心に名言を

逸話で知る千利休の美学 歴史上の人物 Com

ヨドバシ Com 千利休 日本人のこころの言葉 全集叢書 通販 全品無料配達

Q Tbn And9gcs56e9tpmymcl2wmzsghy Bnrdk3ea6fcguftteabld6umjspbu Usqp Cau

3

千利休の美学 黒は古きこころ 戸田 勝久 本 通販 Amazon

千利休は切腹していない 九州へ逃れた説 注目集める 朝日新聞デジタル

言葉を食べよう 47 第2弾千利休の言葉 Youtube

千利休の通販 熊倉 功夫 紙の本 Honto本の通販ストア

千利休とはいったいどんな人 本名 名言 逸話など簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

お茶にまつわる人物 千利休 Far East Tea Company

千利休の名言からの学び 成長とは常に学ぶ姿勢である

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

千利休の名言 茶道に学ぶ言葉とは

千利休の名言選 利休が遺した名言 格言 四字熟語を 逸話と共に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

日本人のこころの言葉 千利休 By 熊倉 功夫

千利休自害の謎 犯人は 石田三成 史料から捜査する Best Times ベストタイムズ

千利休の名言と辞世の句とそれぞれの意味をご紹介します 気になる話題アラカルト

千利休の名言10選 心に響く言葉 Live The Way

0 件のコメント:

コメントを投稿